Premio Nobel de Física 2025

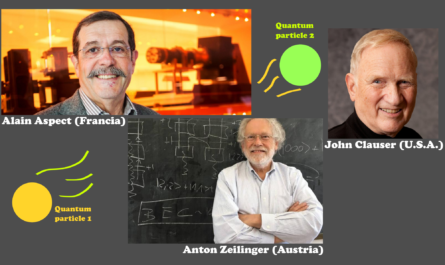

Estocolmo, Suecia – 07 de octubre de 2025 – La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha anunciado hoy la concesión del Premio Nobel de Física 2025 a tres pioneros estadounidenses cuyo trabajo experimental en la década de 1980 derribó el muro conceptual entre el extraño mundo cuántico y la realidad macroscópica. John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, todos vinculados a la Universidad de California, Berkeley, durante sus revolucionarios descubrimientos, son galardonados «por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico». El año pasado el Premio Nobel de Física fue acerca de los avances en las redes neuronales.

Sus meticulosos experimentos demostraron, contra toda intuición, que un objeto lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista, compuesto por miles de millones de partículas, podía comportarse colectivamente como una única entidad cuántica. Forzaron a un circuito eléctrico a «tunelizar» a través de una barrera de energía y demostraron que sus niveles de energía no eran continuos, sino discretos y cuantificados, como los de un átomo. Estos logros no solo revelaron una faceta fundamental de la naturaleza, sino que también sentaron las bases experimentales indispensables para la construcción de las computadoras cuánticas, una de las tecnologías más prometedoras y disruptivas del siglo XXI. El trabajo de Clarke, Devoret y Martinis es la raíz sobre la que hoy florece la segunda revolución cuántica.

El Contexto: ¿Puede una Montaña Comportarse como un Átomo?

Desde su nacimiento a principios del siglo XX, la mecánica cuántica ha sido una fuente de asombro y perplejidad. Describe un mundo microscópico donde las partículas pueden existir en múltiples lugares a la vez (superposición), comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias (entrelazamiento) y, quizás lo más extraño de todo, atravesar barreras aparentemente insuperables. Este último fenómeno, conocido como efecto túnel cuántico, es fundamental para procesos tan variados como la fusión nuclear en el Sol y el funcionamiento de la memoria flash de nuestros dispositivos electrónicos.

La sabiduría convencional sostenía que estas extrañas reglas solo se aplicaban a los constituyentes más pequeños de la materia: electrones, fotones y átomos. A medida que los objetos se hacen más grandes y contienen más partículas, se creía que los efectos cuánticos se promediaban y desaparecían, un proceso conocido como decoherencia. El mundo macroscópico que experimentamos —una pelota de béisbol, una silla, un planeta— obedece las leyes predecibles y deterministas de la física clásica. La pelota de béisbol, al ser lanzada contra un muro, rebotará; nunca aparecerá milagrosamente al otro lado.

Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, teóricos como el premio Nobel Anthony Leggett comenzaron a plantear una pregunta herética: ¿Es esta división realmente tan estricta? ¿Sería posible diseñar un sistema macroscópico, que involucrara a un gran número de partículas, que mantuviera su coherencia cuántica y exhibiera un comportamiento cuántico colectivo? La propuesta teórica se centró en los circuitos superconductores, materiales que, enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, conducen la electricidad sin ninguna resistencia. En estos materiales, los electrones se aparean en lo que se conoce como «pares de Cooper», que pueden moverse al unísono, formando un condensado colectivo. La pregunta era: ¿podría este «superfluido» de miles de millones de pares de Cooper comportarse como una única «partícula macroscópica» gobernada por las leyes de la mecánica cuántica?

Confirmar experimentalmente esta audaz predicción requería un ingenio y una precisión extraordinarios. Se necesitaba un laboratorio capaz de construir circuitos diminutos, enfriarlos a una fracción de grado por encima del cero absoluto y protegerlos de las más mínimas perturbaciones externas —calor, vibraciones, radiación electromagnética— que pudieran destruir el frágil estado cuántico. Fue en el laboratorio de John Clarke en la Universidad de California, Berkeley, donde un equipo brillante aceptó el desafío.

Los Arquitectos de lo Cuántico Macroscópico

El Premio Nobel de Física 2025 reconoce una colaboración simbiótica que reunió a un físico experimental establecido, un postdoctorado europeo con un profundo conocimiento teórico y un estudiante de doctorado estadounidense con un talento excepcional para la experimentación.

John Clarke: El Maestro de la Medición de Precisión

Nacido en Cambridge, Reino Unido, en 1942, John Clarke es la figura central y el mentor del grupo galardonado. Tras recibir toda su formación en la Universidad de Cambridge (B.A. en 1964 y Ph.D. en 1968), se trasladó a la Universidad de California, Berkeley, para una estancia postdoctoral en 1968 y se unió a su facultad al año siguiente, donde ha permanecido durante toda su carrera. Clarke se forjó una reputación mundial como uno de los principales expertos en superconductividad y, en particular, en el desarrollo y la aplicación de SQUIDs (Dispositivos Superconductores de Interferencia Cuántica). Estos son los magnetómetros más sensibles que existen, capaces de detectar campos magnéticos un billón de veces más débiles que el campo magnético terrestre. Esta experiencia en el control y la medición de fenómenos superconductores de bajísimo ruido fue el terreno fértil indispensable para poder abordar el desafío de observar el comportamiento cuántico a gran escala. Su liderazgo y su profundo conocimiento de los sistemas experimentales de bajo ruido fueron cruciales para el éxito del proyecto.

Michel H. Devoret: El Visionario Teórico-Experimental

Michel H. Devoret, nacido en París, Francia, en 1953, aportó una perspectiva teórica crucial al equipo. Formado como ingeniero en Télécom Paris y con un doctorado de la Universidad Paris-Saclay, Devoret llegó al laboratorio de Clarke como investigador postdoctoral en 1982. Estaba profundamente inmerso en las ideas teóricas de Leggett y otros, y poseía la rara habilidad de traducir conceptos abstractos de la mecánica cuántica en diseños de circuitos y estrategias de medición concretas. Su trabajo consistía en imaginar cómo un circuito superconductor, con su corriente y su voltaje, podía ser descrito por un Hamiltoniano cuántico, el formalismo matemático que rige el comportamiento de los átomos. Tras su estancia en Berkeley, regresó a Francia para fundar el influyente grupo «Quantronique» en el CEA Saclay, antes de volver a Estados Unidos como profesor en la Universidad de Yale, manteniendo una afiliación con la UC Santa Bárbara.

John M. Martinis: El Virtuoso Experimental

John M. Martinis, nacido en Estados Unidos en 1958, era el estudiante de doctorado en el centro de este torbellino de descubrimientos. Realizó sus estudios de grado y posgrado en UC Berkeley, recibiendo su doctorado en 1987 bajo la supervisión de Clarke. Martinis demostró ser un experimentador extraordinariamente hábil, con la paciencia y la meticulosidad necesarias para construir, aislar y medir los delicados circuitos superconductores. Fue él quien, noche tras noche en el laboratorio, ajustó los parámetros, luchó contra el ruido y finalmente recogió los datos que revelarían los secretos cuánticos del circuito. Su carrera posterior lo llevó al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y luego a la UC Santa Bárbara. Más tarde, saltó a la fama mundial como el líder del equipo de Google AI Quantum que, en 2019, afirmó haber logrado la «supremacía cuántica», un hito directamente descendiente de los experimentos que realizó como estudiante de posgrado.

El Experimento que Cambió las Reglas del Juego

Entre 1984 y 1985, este trío, trabajando en el sótano del departamento de física de Berkeley, se centró en un componente electrónico aparentemente simple pero profundamente cuántico: la unión de Josephson. Nombrada así por el premio Nobel Brian Josephson, una unión consiste en dos películas de material superconductor separadas por una capa aislante increíblemente delgada, de apenas un nanómetro de espesor.

En la física clásica, esta capa aislante actuaría como una barrera infranqueable para la corriente eléctrica. Pero en el mundo cuántico, los pares de Cooper pueden «tunelizar» a través de ella sin encontrar resistencia, creando una supercorriente. El estado de este sistema puede describirse mediante una única variable: la diferencia de fase de la función de onda cuántica a través de la unión. Esta variable se comporta como la posición de una partícula ficticia.

Para merecer el Premio Nobel de Física 2025 el equipo de Berkeley diseñó un experimento para tratar a esta «partícula de fase» como un objeto cuántico. Construyeron un circuito que contenía una unión de Josephson y lo enfriaron a temperaturas de milikelvin, cientos de veces más frío que el espacio interestelar.

1. Creando una Trampa Cuántica

Al aplicar una corriente eléctrica a través de la unión, crearon un «paisaje» de energía potencial para su partícula de fase. Este paisaje tenía la forma de una serie de valles, o pozos de potencial. En el estado inicial, la partícula de fase se encontraba en uno de estos valles, correspondiente a un estado donde la corriente fluía a través de la unión sin generar ningún voltaje (el estado superconductor). Este valle estaba rodeado por una barrera de energía. Según la física clásica, la partícula de fase solo podría escapar de este valle si se le proporcionaba suficiente energía para «saltar» por encima de la barrera.

2. Observando el Escape Imposible: El Efecto Túnel Macroscópico (MQT)

El momento de la verdad llegó cuando Clarke, Devoret y Martinis observaron el comportamiento del sistema a temperaturas extremadamente bajas. Descubrieron que, incluso sin la energía suficiente para superar la barrera, el sistema escapaba del estado de voltaje cero. La partícula de fase estaba tunelizando a través de la barrera de energía, un fenómeno que solo puede explicarse por la mecánica cuántica. El escape se detectaba inequívocamente por la aparición repentina de un voltaje en el circuito.

Este no era el efecto túnel de un solo electrón. Era el comportamiento colectivo y coordinado de miles de millones de pares de Cooper actuando como una única entidad, demostrando que el efecto túnel no estaba confinado al mundo microscópico. Habían observado el Efecto Túnel Cuántico Macroscópico. Su artículo de 1985 en Physical Review Letters, «Measurements of Macroscopic Quantum Tunneling out of the Zero-Voltage State of a Current-Biased Josephson Junction», se convirtió en un hito en la física experimental.

3. Demostrando la Cuantización de la Energía

Para lograr el Premio Nobel de Física 2025 el equipo fue un paso más allá. Si su «partícula macroscópica» era verdaderamente un objeto cuántico, su energía no debería poder tomar cualquier valor. Al igual que los electrones en un átomo solo pueden ocupar órbitas con energías específicas y discretas, su sistema macroscópico también debería tener niveles de energía cuantizados.

Para probar esto, irradiaron su circuito con microondas. Descubrieron que el sistema solo absorbía energía de las microondas cuando la frecuencia de estas correspondía exactamente a la diferencia entre dos de sus niveles de energía permitidos. Cuando esto ocurría, la tasa de tunelización aumentaba drásticamente. Esto fue una prueba irrefutable de que la energía del circuito macroscópico estaba cuantizada. Habían creado, en esencia, un «átomo artificial» a partir de un circuito eléctrico, con niveles de energía discretos que podían ser sondeados y manipulados con microondas.

El Legado: De la Curiosidad Fundamental al Qubit

Los descubrimientos de Clarke, Devoret y Martinis abrieron una compuerta. Demostraron que era posible diseñar, construir y controlar sistemas macroscópicos que obedecían las leyes de la mecánica cuántica. Esta constatación fue la chispa que encendió el campo de los circuitos superconductores para la computación cuántica.

El «átomo artificial» que crearon es el ancestro directo del qubit superconductor, el bloque de construcción fundamental de muchas de las computadoras cuánticas más avanzadas de la actualidad. Un qubit es la unidad básica de información cuántica, el análogo cuántico del bit clásico. Mientras que un bit solo puede ser 0 o 1, un qubit puede ser 0, 1 o una superposición de ambos al mismo tiempo, gracias a los principios cuánticos.

Los dos niveles de energía más bajos del «átomo artificial» de los laureados pueden ser utilizados para representar los estados 0 y 1 de un qubit. La capacidad de inducir transiciones entre estos niveles con pulsos de microondas, que ellos demostraron, es precisamente la forma en que hoy se realizan las operaciones lógicas en las computadoras cuánticas superconductoras.

El trabajo posterior de los propios laureados fue fundamental para esta transición:

- John Martinis, en la UC Santa Bárbara y más tarde en Google, se convirtió en una figura central en el diseño de qubits cada vez más coherentes (es decir, capaces de mantener su estado cuántico durante más tiempo). Su trabajo culminó en el desarrollo del procesador Sycamore, que utilizó para la demostración de la supremacía cuántica.

- Michel Devoret, en Yale, junto con sus colegas Robert Schoelkopf y Steven Girvin, inventó el transmon qubit, un diseño mejorado que es mucho menos sensible al ruido ambiental. El transmon es hoy en día el tipo de qubit superconductor más utilizado y exitoso.

- John Clarke continuó perfeccionando las técnicas de medición de ultra alta precisión con SQUIDs, que son esenciales para «leer» el estado final de los qubits después de una computación cuántica.

El impacto de su descubrimiento fundamental se extiende por toda la tecnología cuántica de segunda generación:

- Computación Cuántica: Los procesadores cuánticos basados en sus principios prometen revolucionar campos como el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales, la optimización logística y la inteligencia artificial, resolviendo problemas que están fuera del alcance de las supercomputadoras más potentes.

- Sensores Cuánticos: La extrema sensibilidad de estos circuitos a su entorno los convierte en sensores de precisión sin precedentes para campos magnéticos, lo que tiene aplicaciones en medicina (como la magnetoencefalografía), geofísica y ciencia de materiales.

- Metrología: La robustez de estos efectos cuánticos macroscópicos permite crear nuevos estándares para magnitudes eléctricas como el voltaje.

El Premio Nobel de Física de 2025 celebra un momento definitorio en la historia de la ciencia. Es un reconocimiento a la audacia de preguntar «¿y si…?», a la tenacidad de construir lo que parecía imposible y a la elegancia de revelar la belleza de las leyes de la naturaleza en un lugar inesperado: un pequeño chip de metal enfriado al borde del cero absoluto. El trabajo de John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis no solo nos dio una nueva comprensión del universo, sino que también nos entregó las llaves para construir la próxima era de la tecnología.